I fatti di Tobruk si inquadrano nell’operazione Compass, scatenata dalla Western Desert Force del generale Archibald Percival Wavell contro le truppe italiane stanziate in Libia al comando del generale Rodolfo Graziani.

Fu prevalentemente un violento scontro di opposte artiglierie ove ebbe la meglio chi seppe coniugare la potenza di fuoco con la mobilità delle truppe.

Bardia era appena caduta (3-5 gennaio) e, visto tale esito, non era da sperare che Tobruk - 22.000 uomini e 340 cannoni per 54 Km di cinta difensiva - potesse resistere meglio e più a lungo; peggio ancora non ci si poteva illudere che gli inglesi si fermassero nella loro spinta offensiva.

Graziani doveva prendere una decisione ed il 9 gennaio diramò le direttive per la battaglia d’arresto sulla linea Derna-Berta-Mechili, implicitamente dando per perduta Tobruk cui era affidato il compito di guadagnare qualche tempo; la piazzaforte avrebbe dovuto ripetere il miracolo del Piave!

Dall’inizio delle ostilità Tobruk era passata attraverso varie mani ma da quando era alle dipendenze del XXII corpo (18 giugno 1940) erano iniziati una serie di importanti lavori di fortificazione che includevano depositi carburanti e munizioni in caverna, un impianto di distillazione dell’acqua marina e un nuovo fosso anticarro.

Pertanto il 10 gennaio il comandante del XXII corpo d’armata, generale Enrico Pitassi-Mannella, considerata l’impossibilità di ricevere qualsiasi ulteriore rinforzo da terra, fece saltare i ponti sulla strada per Bardia e su quella per Derna.

Pertanto il 10 gennaio il comandante del XXII corpo d’armata, generale Enrico Pitassi-Mannella, considerata l’impossibilità di ricevere qualsiasi ulteriore rinforzo da terra, fece saltare i ponti sulla strada per Bardia e su quella per Derna.

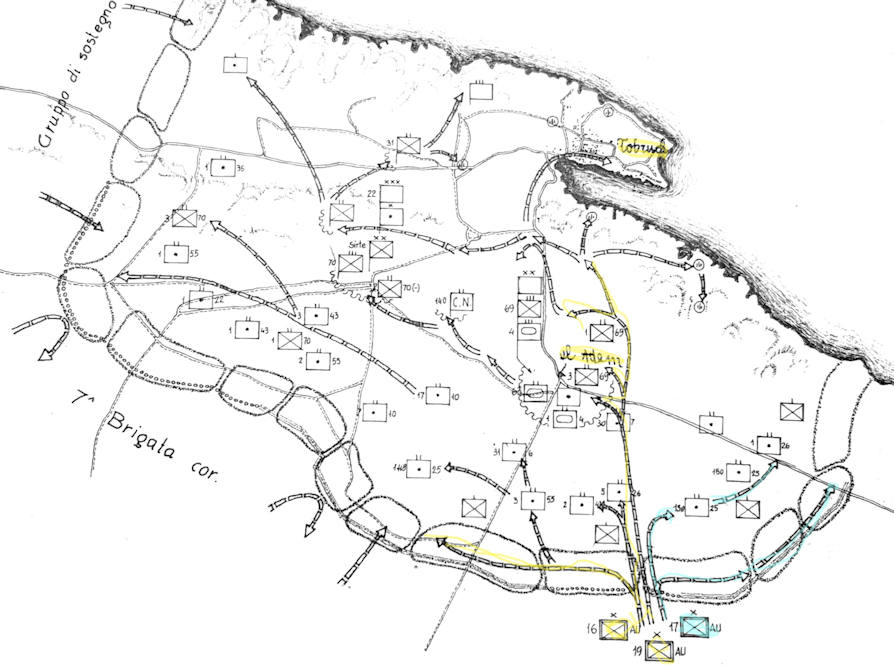

Il 12 gennaio Graziani diramò il primo ordine di battaglia: la cinta difensiva, articolata su 16 capisaldi avanzati, fu ripartita in due settori: quello orientale a sbarramento delle provenienze da Bardia al comando del generale Barberis e quello occidentale al comando del generale Dalla Mura, a sbarramento delle provenienze da Derna.

Le artiglierie di manovra, ordinate su tre raggruppamenti, vennero assegnate due al settore occidentale (10° e 22° rgpt.) e uno al settore orientale (25° rgpt. nell’ambito del quale era inquadrato il 130 gruppo obici, partito dalla Sardegna e sbarcato a Bengasi - via Napoli - il 23 ottobre 1940, composto prevalentemente da sardi tra i quali mio padre Manlio).

Nonostante i provvedimenti attuati, Pitassi-Mannella si faceva ben poche illusioni, sapendo che talune deficienze non potevano essere colmate: le posizioni di resistenza erano a maglie troppo larghe, alcune opere di fortificazione ancora incomplete e un fitto e persistente polverone di sabbia causato dal vento poteva, come in realtà avvenne, agire a guisa di nebbia artificiale a favore degli attaccanti, rendendo impossibile ai difensori l’osservazione.

Un altro fattore sfavorevole fu l’assenza della ricognizione aerea: il Comando della Piazza non disponeva che di un paio di aerei i quali non solo non potevano oltrepassare il perimetro di Tobruk ma talvolta neppure alzarsi in volo a causa della continua presenza dei caccia inglesi. Per contro costoro, grazie alla ricognizione aerea, avevano acquisito fotografie che gli consentivano uno studio accurato degli schieramenti italiani.

Un altro fattore sfavorevole fu l’assenza della ricognizione aerea: il Comando della Piazza non disponeva che di un paio di aerei i quali non solo non potevano oltrepassare il perimetro di Tobruk ma talvolta neppure alzarsi in volo a causa della continua presenza dei caccia inglesi. Per contro costoro, grazie alla ricognizione aerea, avevano acquisito fotografie che gli consentivano uno studio accurato degli schieramenti italiani.

Da parte italiana pertanto era molto sentita la carenza di notizie particolareggiate sugli avversari, acuita dalla uniformità del terreno e dalla mobilità delle truppe australiane e britanniche che consentiva loro di assumere lo schieramento per l’attacco solo all’ultimo momento e pressoché di sorpresa. Inoltre pochi e di grado troppo modesto erano stati gli italiani scampati da Bardia e da Sidi el Barrani in grado di fornire notizie attendibili sui mezzi e sui procedimenti tattici nemici.

Le forze britanniche, inquadrate nel XIII corpo d’armata al comando del generale Richard O’Connor, comprendevano la 7^ divisione corazzata britannica e la 6^ divisione motorizzata australiana.

Il fronte di rottura fu scelto a circa sei chilometri a est della strada per El-Adem; attraverso la breccia sarebbero passate prima la 17^ e poi la 16^ e la 19^ brigata australiane mentre la pressione sul resto della cinta era affidata alle due brigate corazzate britanniche.

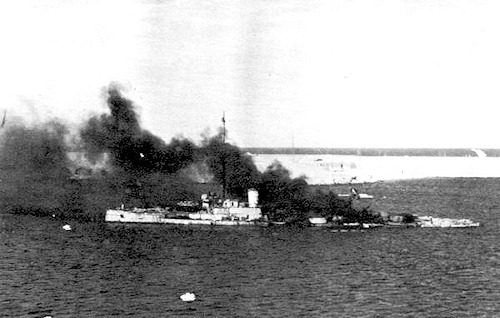

Dalle 00.00 alle 02.00 del 21 gennaio lo HMS Terror (foto) e due cannoniere aprirono il fuoco su Tobruk mentre alcune cacciatorpediniere intercettarono il San Giorgio per impedirgli di uscire in mare aperto.

Dalle 00.00 alle 02.00 del 21 gennaio lo HMS Terror (foto) e due cannoniere aprirono il fuoco su Tobruk mentre alcune cacciatorpediniere intercettarono il San Giorgio per impedirgli di uscire in mare aperto.

Poi fu la volta della Royal Air Force la cui azione servì anche a coprire il rumore dei reparti corazzati e delle artiglierie in movimento. Se il tiro navale, non osservato, risultò assolutamente inefficace, il bombardamento aereo fu pesante. Ormai però la guarnigione stava allerta; già da due settimane era viva la sensazione di un imminente attacco perciò tutti i giorni alle 04.30 la Piazza si poneva in stato di allarme, con il personale ai posti di combattimento. Solo alle 07.30, a sole ormai alto, era consentito riposare qualche ora a turno. Peraltro le incursioni aeree del giorno 19, con lancio di manifestini invitanti alla resa, avevano accentuato l’impressione di un attacco ormai imminente tanto che il generale Pitassi-Mannella aveva chiesto al Comando Superiore un bombardamento aereo proprio per la mattina del 21.

Alle 05.40 si scatenò la preparazione britannica che abbracciò tutto il fronte meridionale; le artiglierie italiane reagirono prontamente. L’attività delle opposte artiglierie continuò violenta per oltre un ora mentre un grosso polverone provocato dai colpi in arrivo e in partenza avvolgeva le posizioni di resistenza come un immenso banco di nebbia che impediva il rilevamento dei razzi lanciati dai capisaldi attaccati per invocare il fuoco di sbarramento. Gli ufficiali osservatori erano ciechi: le loro precarie sistemazioni-pali a pioli con in cima una coffa senza protezione- furono in brevissimo tempo tutte abbattute cosicché l’azione dei gruppi di artiglieria rimase vincolata agli obiettivi normali senza alcuna possibilità di sommarsi là dove maggiore era il bisogno.

Verso l’alba il fuoco britannico andò diminuendo tanto da lasciar udire il rumore di mezzi corazzati in movimento e da far credere che fosse tornata la calma. Era semplicemente l’intervallo di tempo occorrente alle artiglierie inglesi per spostare il fuoco dall’area scelta per la rottura alle zone più in profondità. Infatti subito dopo la 17^ brigata australiana, che al riparo di quel fuoco si era mossa, si lanciò all’assalto. Il superamento dell’ostacolo non fu difficile: due filari di mine e un reticolato velocemente posizionato con paletti di legno male infissi sul terreno roccioso! I fattori di successo furono la velocità di esecuzione, la luce ancora incerta, l’enorme polverone su tutto il settore nonché la crisi dei collegamenti telefonici e radio (i guardafili e le staffette del Genio, inviati a porre qualche rimedio alla disarticolazione del sistema delle trasmissioni, sparivano quasi tutti ingoiati dal combattimento).

Alle 07.00 lo squarcio era superiore al chilometro e attraverso di esso irruppero i carri. I primi ad essere investiti furono proprio i gruppi artiglieria del 25° raggruppamento ove stava mio padre; un tenente comandante di batteria, che ebbi il piacere di conoscere a Sassari quarant’anni fa, mi raccontò che, visti apparire all’improvviso questi grossi carri, passarono di colpo dal tiro di sbarramento a quello diretto sparando finché i carri non irruppero in mezzo agli uomini e ai pezzi!

La lotta nella zona di schieramento delle artiglierie seguiva una inevitabile sequenza: i mezzi corazzati, seguiti da presso dalle compagnie di fanteria australiane, puntavano sui fianchi o a tergo delle batterie la cui resistenza- basata sulle poche armi della difesa vicina- non poteva essere lunga contro un nemico mobile che per giunta sbucava all’improvviso da una coltre sabbiosa.

La prima notizia dell’avvenuto sfondamento australiano arrivò al Comando del corpo d’armata alle 08.45 quando ormai si era già affermato e anche la 16^ e la 19^ brigata australiane avevano fatto irruzione nel varco, puntando dritte su Tobruk.

La prima notizia dell’avvenuto sfondamento australiano arrivò al Comando del corpo d’armata alle 08.45 quando ormai si era già affermato e anche la 16^ e la 19^ brigata australiane avevano fatto irruzione nel varco, puntando dritte su Tobruk.

Verso le 10.30 il settore orientale era completamente sventrato. C’erano stati episodi di tenace e sventurato coraggio e altri in cui la celerità di un assalto inopinato e da più direzioni aveva avuto il sopravvento sulla prontezza di reazione della difesa.

Nel frattempo il comandante della San Giorgio inoltrava richiesta di uscire dal porto prima che la Piazza cadesse. Il Comando superiore della Marina espresse parere favorevole ma Graziani si oppose per le ovvie ripercussioni negative che l’uscita dell’incrociatore avrebbe avuto sul morale dei difensori. Fu deciso perciò che la nave sarebbe rimasta per combattere verso terra con le sue artiglierie finché possibile. Poi si sarebbe affondata.

Mentre si svolgevano gli avvenimenti descritti, il settore occidentale aveva tenuto. Soltanto nel tardo pomeriggio unità della 7^ brigata corazzata britannica si infiltravano tra i capisaldi all’estremità settentrionale della posizione di resistenza.

A sera più di metà della piazza era in mano australiana. Durante la notte furono messi a punto i progetti per distruggere tutto quanto non doveva essere sfruttato dal nemico: distillatori, depositi di carburante e di munizioni, automezzi e artiglierie. Alle 04.15 del 22 la San Giorgio (foto) si auto affondò.

Il generale O’Connor sapeva di avere partita vinta e all’alba del 22 ordinò che fosse ripresa l’avanzata in tutte le direzioni. Non c’era più resistenza organizzata. Ogni elemento residuo della Piazza si difendeva da solo. Verso le 16 l’intero Comando del XXII corpo d’armata cadde prigioniero e con esso il generale Pitassi-Mannella (finirà la guerra in un campo di prigionia in India). Il resto della giornata del 22 e tutto il giorno 23 altro non furono che un continuo rastrellamento di materiali e prigionieri.

Il XIII corpo d’armata britannico ebbe poco più di 400 caduti di cui 355 australiani. Le perdite italiane si aggirarono su circa 780 caduti, 2000 feriti e 22.000 prigionieri.

Da li a qualche giorno sarebbe iniziato per loro un “biblico” esodo a piedi lungo la via Balbia fino al porto di Sollum, poi l’imbarco sulle navi per Alessandria d’Egitto e i campi di smistamento sul canale di Suez da dove alcuni avrebbero preso la strada per l’India, altri per il Kenia; ma la massa, tra cui mio padre, si ritrovarono in quello che poi fu considerato il più grande campo di prigionia costruito dagli alleati nella 2^ Guerra Mondiale, ove si stima siano transitati circa 107 mila prigionieri italiani: Zonderwater in Sud Africa… ma questa è un’altra storia!

Giovanni Sulis (generale di c.a. in congedo)

Foto: web